2024年から、DXの取り組みに着手

2024年度に大阪DX推進プロジェクトのDX推進コンサルタントの専門家派遣を利用

Q. DX推進に挑戦するきっかけとなった自社課題は。

明治38年創業の当社は、初めて国産化に成功したベーキングパウダーの他、バフ研磨剤、めっき用表面処理薬品など、食品製造や工業用の薬品開発を手がけてきました。現在は「表面処理部門」「無機材料部門」「食品部門」という3つの事業領域で様々な産業を支えています。

樹脂素材や無電解めっきなどの表面処理をはじめ、

電子材料用ガラス粉末、ハードコーティング剤からベーキングパウダーなどを取り扱う

1年ほど前、今後の成長に向けてDXを検討するようトップから指示があり、私が製造部門のDX推進を担当することになりました。当時は知識が乏しく、「DX」と「IT化」の違いも明確に理解していない中で「何から手を付けて良いのか分からない」という状態でした。展示会に足を運んでも多種多様なシステムが並んでいて、どれが自社に適しているのか判断できません。そのような時に大阪DX推進プロジェクトの専門家派遣を知り、基礎知識から教えていただくことにしました。

Q. どのようなDX推進を行いましたか。

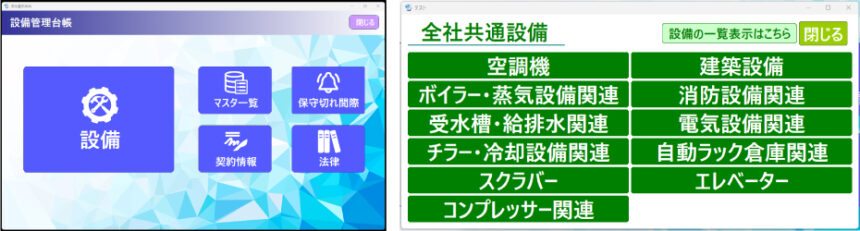

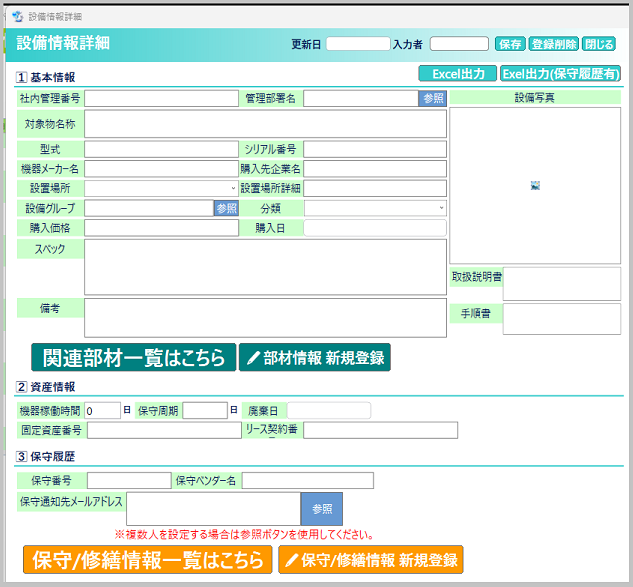

DX推進コンサルタントの黒﨑さんに指南いただき、まずは各部署が抱える課題や、効率化のためにできることを洗い出すための会議を定期的に行いました。その中で挙がった議案のひとつが「デジタル版の設備管理台帳を作る」という生産管理部からの要望です。

工場設備の管理や保守を担う生産管理部は、表面処理部門、無機材料部門、食品部門の3つの事業部門を横断する部署です。それまでは各部門がそれぞれの設備を独自に管理しており、統一された管理台帳がありませんでした。そのことで業務に支障が出ていたわけではありませんが、より効率的な設備管理のためには必要なものでした。

具体的な作成方法についても検討を重ね、コストや運用上の利便性を考慮し、ローコードツールを活用して社内で作成することにしました。定例の会議で各部門に協力を仰いで個々の設備の詳細情報を集め、それらをデータベースに落とし込んで作成を進めていきました。

Q. DX推進後に経営内容や社内・社員に変化はありましたか。

まだ作成途中ですが、各部門から情報を集める過程で、それぞれがどのような思想で設備を管理しているのか、理解を深めることができたと思います。また、DXのために定期的に集まって意見交換する中で、他の事業部門の手法や成功事例を参考にする動きも生まれています。これまで事業部門どうしの横の連携が少なかったので、DXに向けた一連の取り組みがその契機になったと感じています。

デジタル設備管理台帳のメニュー画面と設備情報の登録画面

現場の使いやすさを意識して作り込まれている

Q. 今後どのような展開を検討されていますか。

設備管理台帳には異音などの軽微な不具合を現場スタッフが記録できる機能を盛り込み、予防保全に生かせるようにしたいと考えています。設備管理を効率化しつつ、工場の安定的な稼働を維持できる環境整備をめざしています。

他にも、手書きのホワイトボードで管理している生産計画のデジタル化や、AIによる需給予測を導入する構想があります。現在もアナログな作業や特定の社員の知見に頼っている属人的な業務が少なくないため、それらの解消に向けたDXを今後も継続していく予定です。

DX推進コンサルタント黒﨑からのコメント

奥野製薬工業様のDX推進は、まさに「DXとは何か、何から手を付けて良いのか分からない」という状態からスタートし、組織全体の『変革』へと見事に繋がった事例だと感じています。

私どもの支援を通じて各部署が抱える課題の洗い出しから始め、今では解決策の実施を行っています。その中で生産管理部は、デジタル版の設備管理台帳の構築へと着実にステップを踏まれました。

支援している中で、特に素晴らしいと感じたのは、各部署が一同に集まるDX推進の定期的な会議が、これまで事業部門間の横の連携が少なかった貴社において、部門を横断した意見交換と相互理解を深めるきっかけとなった点です。例えば、会議の中でお互いアドバイスし合い、ある部署が使用していた仕組みを、他の部署が使うなど、これは単なる業務効率化に留まらず、組織文化そのものに変革の兆しを生み出す、DXの本質を捉えた成果であると言えます。

今後、作成中の設備管理台帳が予防保全に活用されること、さらには生産計画のデジタル化やAIによる需給予測 といった、さらなる属人化解消に向けた取り組みが進むことを確信しております。奥野製薬工業様の継続的な挑戦が、工場の安定稼働と持続的な成長に繋がることを期待しています。

左より村橋氏とDX推進コンサルタント黒﨑