配線器具・照明器具・計測機器・工具・制御機器・防災防犯用品など、各種電設資材の卸販売

2023年から、DXの取り組みに着手

2023年度に大阪DX推進プロジェクトのDX推進コンサルタントの専門家派遣を利用

Q. DX推進に挑戦するきっかけとなった自社課題は。

当社は1946年に電気工事材料の卸商として創業して以来、卸商としては業界唯一の電設資材専業商社として歩んできました。得意先は電気工事の職人が資材を買いに行く電材店が中心で、業界としてあまりIT化が進んでおらず、当社への注文も98%がFAXで行われています。

積層信号灯、回転灯、プラグ、絶縁抵抗計、LEDランプなど、さまざまな電設資材を取り扱っている

FAXによる注文は、転記したり販売管理システムに入力したりする労力が必要な上に、ミスの発生にもつながります。また、同じ商品でも得意先によって呼び方が異なる場合もあり、それぞれの得意先を理解している担当者でないと処理できない場合もあるという問題もあります。さらに、事前に在庫や値段を電話で確認されることも多く、それらに対応する業務の効率化も課題でした。

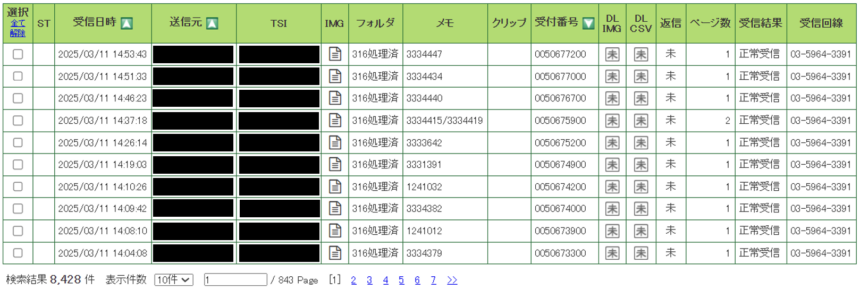

得意先からのFAXは紙で出力せずにサーバーで受信し、PC画面上で確認している

Q. どのようなDX推進を行いましたか。

受発注に関する課題の解決策として、Web上で注文も在庫確認もできるBtoB向けオンライン受注システムを開発し、既存の販売管理システムと連携させる計画を立てました。開発を依頼するベンダーとして、実績のある企業を2社ピックアップし、その選定プロセスをサポートいただくために大阪DX推進プロジェクトの専門家派遣を利用。イニシャルコストとランニングコスト、当社の商品マスター・得意先マスターとの親和性などを踏まえて助言していただきながら選定を進めました。

選定後は半年ほどかけて仕様の詳細を検討。その後3か月ほどかけてベンダーは開発作業を進め、当社は販売管理システムのマスターを整備しました。2024年12月にはテスト運用を開始し、まずは数社に利用していただきながら検証しています。

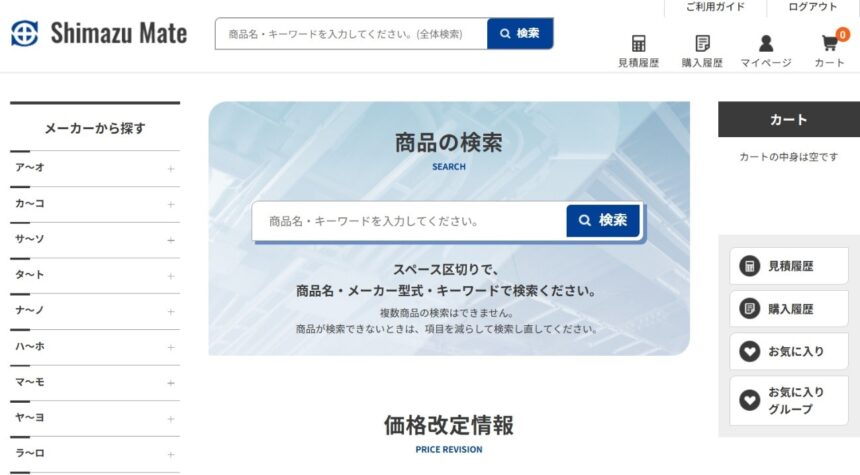

BtoB向けオンライン受注システム画面

Q. DX推進後に経営内容や社内・社員に変化はありましたか。

まだ本格運用に至っていないので大きな変化はありませんが、業務負担が軽減されることへの期待感が高まっているのを感じます。また、テスト運用に協力していただいている得意先からはおおむね高評価をいただいており、すべての方に便利に使っていただけるよう細かい改善を重ねています。

2025年1月には自社のホームページをリニューアルし、取扱商品をスピーディーに検索できるようにしました。オンライン受注システムと併せて、当社の商品情報がよりわかりやすく伝わる体制を整えています。

Q. 今後どのような展開を検討されていますか。

当社の得意先には電気工事店などのエンドユーザーがいますので、最新の商品情報を届けることも商社である私たちの大切な仕事です。また北海道から沖縄まで全国に点在しているため、定期的な訪問が難しい地方では「情報」が特に重要です。新たに構築するオンライン受注システムは、この情報発信を担うポータルサイトのような位置づけをめざしています。

一方でFAXによる注文は一定数残るため、届いたFAXをOCR(光学文字認識技術)で読み取り、販売管理システムに入力するまでを自動化したいという構想もあります。当社は商社として『営業』『仕入』『システム』が三本柱で、これらが対等な関係でなければ成長しないという考えで組織を構築しています。そのため当社では古くから業務のシステム化には積極的な風土があったと思います。今後もこの風土を大切にして、より良い価値をお届けできる体制を築いていきたいですね。

DX推進コンサルタント黒﨑からのコメント

私どもの支援では、事業者の方が想定していない事に「問い」を通じて気づき、検討していただくことも重要なアプローチの1つです。これは私どもの支援が終了した際、その後も事業者の方の自助努力で進められるようにと、考えているためです。

島津社長はITに精通しており、色々な事を既に想定をされていましたが、今回利用されたのは、ご自身の考えの答え合わせと、想定しきれていない視点を求められていたからでした。

今回のシステム導入の成功要因としては、ITに精通しているからといって社内だけで検討するのではなく、外部の専門家の意見を聞き、知見を広めながら進めたのと、システム導入に抵抗のない社内風土を構築していたことにあると考えます。

左より島津氏とDX推進コンサルタント黒﨑