印刷事業(新聞印刷・商業印刷・フォーム印刷・オンデマンド印刷)、クリエイティブ事業(企画・編集・デザイン・WEB制作等)、デジタルコンテンツの開発・運営

Q. DX推進に挑戦するきっかけとなった自社課題は。

1986年に毎日新聞のグループ企業として設立された当社は、新聞をはじめ多様なプリントメディアの印刷を手がけてきました。企業の広報誌の制作・印刷も行ってきましたが、2000年代に入ってインターネットが普及すると、Webサイトでの広報もセットで求められることが増えていきました。その流れを受けて当社も人材を増やし、チームを形成してWeb制作の案件を本格的に受注するようになりました。

Webの事業が徐々に広がっていくと社内で「自社で開発したシステムやプラットフォームで社会に貢献したい」という機運が生まれ、取引先の困りごとや要望を聞いてはアイデアを練っていました。そして2010年代の後半に訪日外国人観光客の増加が大きな関心事となったタイミングで、小売り事業者のインバウンド対応をサポートするサービスの開発に着手したのです。

SDGs素材を活かしながら様々なプリントメディア、企画、デザインを展開

Q. どのようなDX推進を行いましたか。

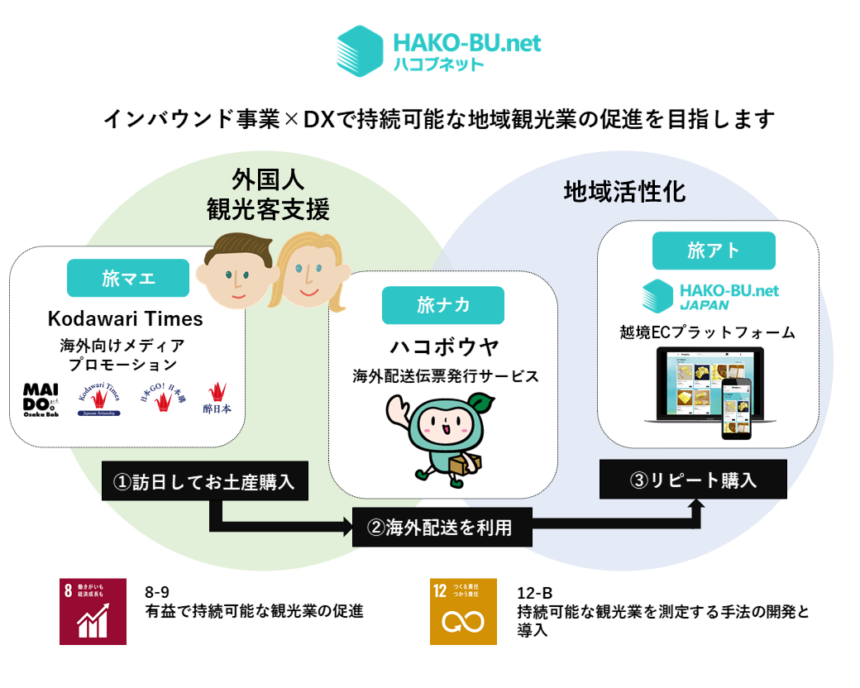

インバウンド対応をサポートするサービスとして誕生したのが、越境ECの制作をはじめ、翻訳代行や海外マーケティング支援までをトータルに提供する「HAKO-BU.net」です。その中に、海外配送用の伝票をスマホで作成できる「ハコボウヤ」というサービスがあります。これは、店舗にお土産などを買いに来た外国人観光客が、スマホで送付先を入力するだけで国際郵便サービスのEMSや大手国際物流企業の伝票を自動作成できる仕組みです。そのまま店舗から発送できるため、手ぶらで観光したい外国人の方にはとても便利なサービスです。

「HAKO-BU.net」のサービス全体像。外国人観光客支援と地域活性化の両面から、地域観光業の促進をめざしている。

Q. DX推進後に経営内容や社内・社員に変化はありましたか。

HAKO-BU.netは2021年にリリースしました。実はもっと前に完成していたのですが、新型コロナにより延期せざるを得なくなったのです。ただ、その間にプログラムの改修やアフターコロナを見据えたサービスの拡充に努めました。並行して、コロナ終息後にデジタル事業の拡大に向けてスタートが切れるよう、2022年には営業本部の下に「デジタル事業室」が新設されました。

紙媒体が減少する中、印刷業界は何年も前から業態転換を迫られています。そのためデジタル事業への参入や組織編成に対する経営陣の意思決定もスピーディーでした。ただIT人材の獲得には苦戦しており、現在も新規採用と社内育成の両方に力を入れています。

Q. 今後どのような展開を検討されていますか。

大変ありがたいことに、「ハコボウヤ」は「KANSAI DX AWARD 2024※」で金賞を受賞しました。まだまだ認知されていないので、この受賞を機にさらに導入先を広げていきたいと思っています。また、デジタル事業をさらに加速させるため、2025年4月からはデジタル事業室を「部」に昇格させ、人員も大幅に増やす予定です。

着実に成長してきた当社のデジタル事業で、最終的にめざしているのは既存の印刷事業とのシナジーも生みながら、ITによって地域産業の活性化に貢献することです。例えば「ハコボウヤ」の導入が広がれば、地域の店舗が新たにインバウンド客を取り込むチャンスが増えます。他には地域活性化につながる商品開発や海外プロモーションのサービス拡大にも取り組んでいます。当社だからできる「印刷×IT」による地域貢献の可能性を今後も探っていきたいと思います。

(左)西崎氏による発表の様子(右)授賞式の様子。中堅・中小企業部門で金賞を受賞した。

ハコボウヤの利用イメージ。配送先の入力等の操作をして海外発送用の伝票を簡単に作成できる。

※関西デジタル・マンス実行委員会(事務局:公益社団法人 関西経済連合会)による、先進的にDXに取り組む関西の企業を表彰する制度